要注意!そのお口トラブル、原因はウイルス感染かも!?

こんにちは。院長の坂口です。

5月5日はこどもの日ですね。

この時期に飾る五月人形には、

病気などの災いから守ってくれるように、

といった願いも込められています。

しかし、幼いうちは病気にかかりやすく、

特に目に見えないウイルスによる感染症は

十分な注意が必要です。

中でもお口の中に違和感や痛みを覚えた場合、

その原因はウイルスの感染であることが

多くあります。

とりわけ幼児期にかかりやすいものも多く、

感染すると、慣れない症状に

戸惑うことも考えられます。

そうならないためにも、

今回は代表的な症状と、治療法をご紹介します。

◆ヘルペス性口内炎

単純ヘルペスウイルスに

初めて感染したときに発症する病気です。

6歳以下の子どもに多く、

感染してから4~5日で発症し、

発熱や全身のだるさがあらわれます。

お口の中の症状では

「口内炎が複数できる」「歯ぐきが赤く腫れる」

「粘膜や舌に水ぶくれができて痛い」

などが代表的です。

治療は安静が基本で、

抗ウイルス薬の飲み薬や

塗り薬が処方されます。

ただ、痛みで食事が取れないほど重症な場合は、

入院のうえ、点滴などで栄養を補いつつ、

治療が必要になることもあります。

◆帯状疱疹(たいじょうほうしん)

子どもの頃にかかった

「水ぼうそう」のウイルスが、

体調不良や免疫力の低下をきっかけに

再び活動し始めることで起こる病気です。

体の左右のどちらかに

痛みやかゆみをともなう

発疹があらわれるほか、

チクチクと針で刺されたような

痛みが生じることがあります。

お口の中では、

左右どちらかに赤みや水ぶくれが

帯状にあらわれるのが特徴です。

治療には抗ウイルス薬や

痛み止めのほか、

口内を清潔に保つために

うがい薬やトローチなどを用いることもあります。

◆ヘルパンギーナ

コクサッキーウイルスA群による感染症で、

1~4歳の子どもに多く、

夏に流行しやすいのが特徴です。

症状としては発熱のほか、

喉の奥に赤みや水ぶくれができ、

つぶれると小さな潰瘍になります。

喉の痛みが強くなると、

食事や哺乳が難しくなることも

少なくありません。

ただし、1週間程度で自然に治ることが多いため、

基本は水分や栄養の補給を欠かさず、

必要に応じて痛み止めなどを使用します。

◆手足口病

コクサッキーウイルスや

エンテロウイルスによる感染症で、

1~5歳の子どもに多くみられます。

感染から数日後に、手足や口に

小さな水ぶくれができるのが特徴です。

また、発熱を伴うこともありますが、

長期的に高熱が続くことは

通常はありません。

ヘルパンギーナと同様に、

お口の中やその周りに水ぶくれができると、

痛みで食事や哺乳が難しくなることもありますが、

多くの場合は自然に治ります。

また、症状が強い場合は、

痛みや発熱をやわらげる治療を行います。

◆気になる症状は

早めに歯科医院でチェックを

お口の中に症状がでるウイルス疾患は、

初期の段階で口内炎やむし歯の痛みと

区別がつきにくいことも少なくありません。

そのため、対処を間違えると

かえって重症化するおそれもあります。

お口に関する症状で判断に迷うことがあれば、

まずはお早めに当院へご相談ください。

坂口歯科・矯正歯科

〒802-0038

福岡県北九州市小倉北区神幸町10番3号

TEL:0120-53-2660

URL:https://sakaguchishika-kyouseishika.jp/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/u6Tewoc2sf6YUTGi9

歯の本数で決まる!?食事の楽しみと健康の深い関係

こんにちは。院長の坂口です。

この時期の旬の食べものと言えば

たけのこですね。

さわやかな風味とシャキシャキした食感が

食欲をそそります。

このような食の楽しみを

この先ずっと感じられるかどうかを

大きく左右するもの、

それが歯の本数です。

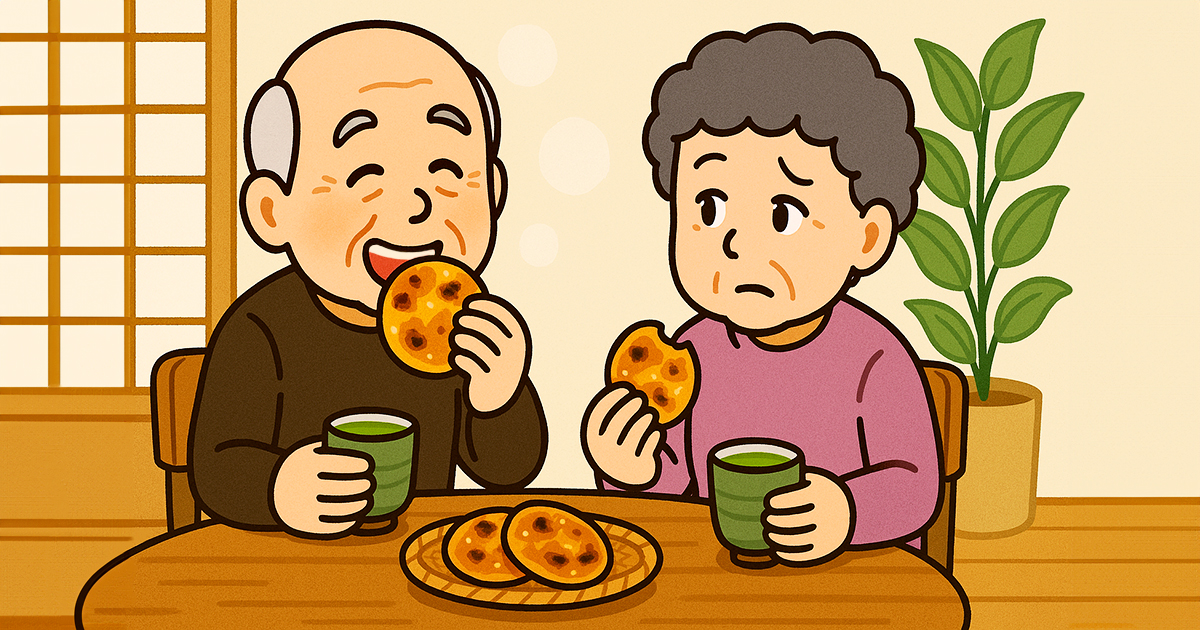

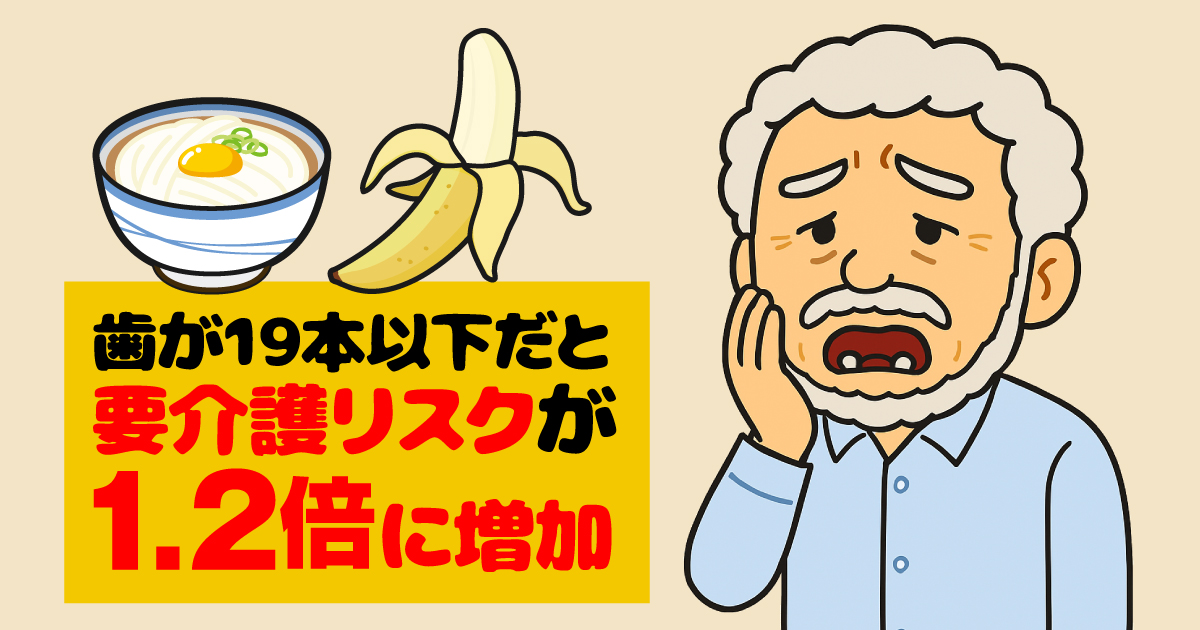

◆歯が少ないと食べられるものが激減!?

「歯の調子が悪くて、好きなものを我慢している」

という経験がある方は

意外と少なくありません。

なかでも「歯の本数」は

私たちの食生活と密接に関係しています。

人間の永久歯は28本、

親知らずを入れると32本あり、

およそ20本以上あれば

ほとんどの食べものを自由に食べることができます。

しかし、それを下回ると肉類やナッツ類、

たくあんなど歯ごたえのあるものが

徐々に噛めなくなり、

半数以下になるとお米やはんぺんなど

比較的やわらかいものまで噛めなくなります。

さらに、5本以下になると

食べられるものがかなり制限され、

バナナやうどんのような

やわらかいものしか食べられなくなります。

◆しっかり噛めれば満足度もアップ!

歯の本数は食の満足度と深い関係があることも、

明らかになっています。

高齢者を対象にしたある調査では、

歯の本数が多い人ほど、

食事の満足度や期待感が高いという

結果が出ています。

このように、健康な歯を保つことは

食事の選択肢を広げるだけでなく、

食事の楽しさや生活の質も

大きく左右しているのです。

◆食べものが噛めないと要介護の危険も

とはいえ、

「やわらかいものが食べられれば十分」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、やわらかい食品中心の食事は

肉類や野菜類が不足しがちで、

健康維持に不可欠なタンパク質やビタミン、

食物繊維が摂取しにくくなります。

その結果、筋力や免疫力が徐々に低下し、

将来の要介護リスクを

高める要因になってしまいます。

実際に高齢者を対象にした調査では、

歯が19本以下の人は

20本以上ある人に比べて

要介護認定を受けるリスクが1.2倍も

高くなることがわかっています。

つまり、自分の歯でしっかり噛めることは、

すこやかな老後を過ごすための

重要な要素なのです。

◆歯を守る=人生の喜びを守る!

何歳になっても自分の歯で

おいしく食事を楽しむことは、

健康的な生活を支える大切な要素であり、

人生の喜びの1つです。

「もっと歯を大事にしておけば良かった」

と後悔する前に、

定期的な歯科受診を習慣にして

歯の健康を守っていきましょう。

坂口歯科・矯正歯科

〒802-0038

福岡県北九州市小倉北区神幸町10番3号

TEL:0120-53-2660

URL:https://sakaguchishika-kyouseishika.jp/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/u6Tewoc2sf6YUTGi9

施設基準について

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。

医療情報取得加算

当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、質の高い診療を実施するための十分な情報(薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報)を取得・活用して診療を行っております。

医療DX推進体制整備加算

当院では医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように体制を整備しています。

オンライン資格確認システム等により取得した医療情報等を活用して診療を行う他、マイナ保険証の利用や電子処方箋の発行、電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施しています。

歯科点数表の初診料の注1

当院では、院内感染防止対策を徹底し、清潔な環境で治療を行っております。

地域歯科診療支援病院歯科初診料

当院では、院内感染防止対策を徹底し、清潔な環境で治療を行っております。

歯科外来診療医療安全対策加算1及び2

当院では、歯科医療に関わる医療安全について以下の通り取り組んでおります。

- ・医療安全、医薬品業務手順等、医療安全対策に関わる指針の策定

- ・医療安全対策に関わる研修の受講ならびに従業員への研修の実施

- ・安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具などの設置

※設置装置:AED、パルオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置 - ・緊急時に対応できるよう、連携保険医療機関との連携

後発医薬品使用体制加算

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を推進し、医薬品の供給が不足した場合に、患者様へご説明の上、医薬品の代替品の提供や用量・投与日数などの処方変更に関して適切な対応を行います。

バイオ後続品使用体制加算

当院では、バイオ後続品の使用を推進し、患者様の経済的な負担軽減に努めています。

在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算

当院では、医療機関・介護サービス事業者とICTツールでの連携体制をとっております。患者様の状況に応じて、診療情報等の医療情報を共有しています。

一般名処方加算

当院では後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、一般名処方によって患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

2025年3月25日

坂口歯科・矯正歯科

桃カステラ

こんにちは。院長の坂口です。3月14日はホワイトデーでしたね。

皆さんはクッキーやキャンディをプレゼントしたり、バレンタインのお返しに貰ったりしましたか?

甘いものを食べたあとは、むし歯のリスクが高まります。

いつまでも美味しくスイーツを楽しめるよう、食後は欠かさず歯を磨きましょう。

さて、ホワイトデーの前には女の子のお節句、ひな祭りもありましたね。

お雛様を飾ったご家庭も多いのではないでしょうか。

ちなみに3月3日にお越しくださった患者様より、ひな祭りということで「桃カステラ 」という珍しいお菓子をいただきました。

長崎では初節句のお祝いへのお返しの品 として古くから愛されているお菓子だそうです。

皆でおいしくいただきました。ありがとうございます。

また、縁起の良い贈りものを頂戴し、心よりお礼申し上げます。

いただいたお菓子のように、人々に笑顔と健康と幸運をお届けできる医院であり続けられるよう、これからも日々頑張ってまいります。

坂口歯科・矯正歯科

〒802-0038

福岡県北九州市小倉北区神幸町10番3号

TEL:0120-53-2660

URL:https://sakaguchishika-kyouseishika.jp/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/u6Tewoc2sf6YUTGi9

歯の黄ばみ・くすみを解決!原因別の改善法

こんにちは。院長の坂口です。

3月は桜をはじめとした花々が

全国的に咲き始めることから、

旧暦の別称で

「花見月(はなみづき)」や「花月(かげつ)」

とも呼ばれる月です。

きれいな桜の下での

お花見を楽しみにされている方も

多いのではないでしょうか。

季節ごとの花の色の移ろいは趣がありますが、

歯に関しては変わらない白さを保ちたいものです。

そこで今回は、歯が変色する原因と

対処法をご紹介します。

◆日ごろの食事も要注意!歯の表面の変色

鏡を見たときに気になる歯の黄ばみやくすみ。

これらの変色にはさまざまな原因があり、

それぞれ改善方法も異なります。

そのうち、歯の表面から変色する原因として、

以下のものが挙げられます。

・色素による着色

コーヒーやお茶、タバコに含まれる色素などが

歯の表面に付着することで、

黄ばんだりくすんで見えたりすることがあります。

・むし歯

初期の段階では白っぽくなりますが、

やがて進行すると歯に穴が開き、

黒っぽく見えるようになります。

・修復物(つめもの、かぶせもの)由来の変色

過去に歯の治療で使用した金属の修復物が

劣化することで金属部分が溶け出し、

黒っぽい色が着くことがあります。

◆歯みがきでは落とせない!?歯の内面の変色

歯の変色は先程のような

歯の表面への影響がイメージされがちですが、

実は、全く異なる原因で

歯の内面から変色することもあります。

下記にその例をご紹介します。

・神経をとった歯

過去の治療で神経をとった歯は、

時間が経つと黒く見えることがあります。

・加齢変化

加齢によって歯のエナメル質が薄くなる反面、

内側の象牙質は厚みを増します。

これにより、歯が黄ばんで見えるようになります。

・抗生物質による変色

歯が作られる時期に

テトラサイクリン系の抗生物質を服用すると、

象牙質の変色が起こり、黄色や褐色、

やがて暗紫色へ変色することがあります。

◆変色の原因に応じた改善法

歯の変色は見た目に影響を与えるだけでなく、

笑顔を見せるのをためらわせたり、

人と話すときに自信を失わせたりと、

心理面にも大きく影響します。

まずは、原因に合った改善方法を見つけていきましょう。

・表面の着色汚れにはクリーニングを徹底

飲食物由来の着色汚れは、

日常の歯みがきで

ある程度落とすことができます。

適正な分量の歯みがき剤を使用して

丁寧に磨きましょう。

また、歯にこびりついた頑固な着色は、

歯科医院で行う専門的なクリーニングで

きれいに落とすことができます。

・歯科治療で根本から解決

むし歯や神経のない歯、

薬剤が原因で生じた変色は、

歯のクリーニングなどでは改善できません。

これらのケースに対しては、

原因に応じた専門的な歯科治療が必要となるため、

歯科医院へ相談しましょう。

◆春の新生活、白く輝く歯で

自信ある笑顔を!

新しい出会いが増えるこの季節は、

清潔感のある白い歯が

周囲に与える印象をより魅力的にしてくれます。

歯の変色にお悩みの方は、

原因を明らかにして

適切な対処を行うためにも

お早めに歯科医院へご相談ください。

坂口歯科・矯正歯科

〒802-0038

福岡県北九州市小倉北区神幸町10番3号

TEL:0120-53-2660

URL:https://sakaguchishika-kyouseishika.jp/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/u6Tewoc2sf6YUTGi9

10代に異変多数!顔のゆがみは口の中に原因が⁉

こんにちは。院長の坂口です。

2月28日は日本で初めてビスケットが作られたことから

「ビスケットの日」とされています。

ビスケットの歴史は古く、古代ヨーロッパ人が

航海に携えた硬い保存食が

起源と言われています。

現代では広く親しまれているビスケットですが、

最近、若い世代ではこのような硬い食べものよりも、

やわらかい食べもののほうが

好まれる傾向にあります。

そして、この傾向が

身体の発達に深く関わる問題として

注目されています。

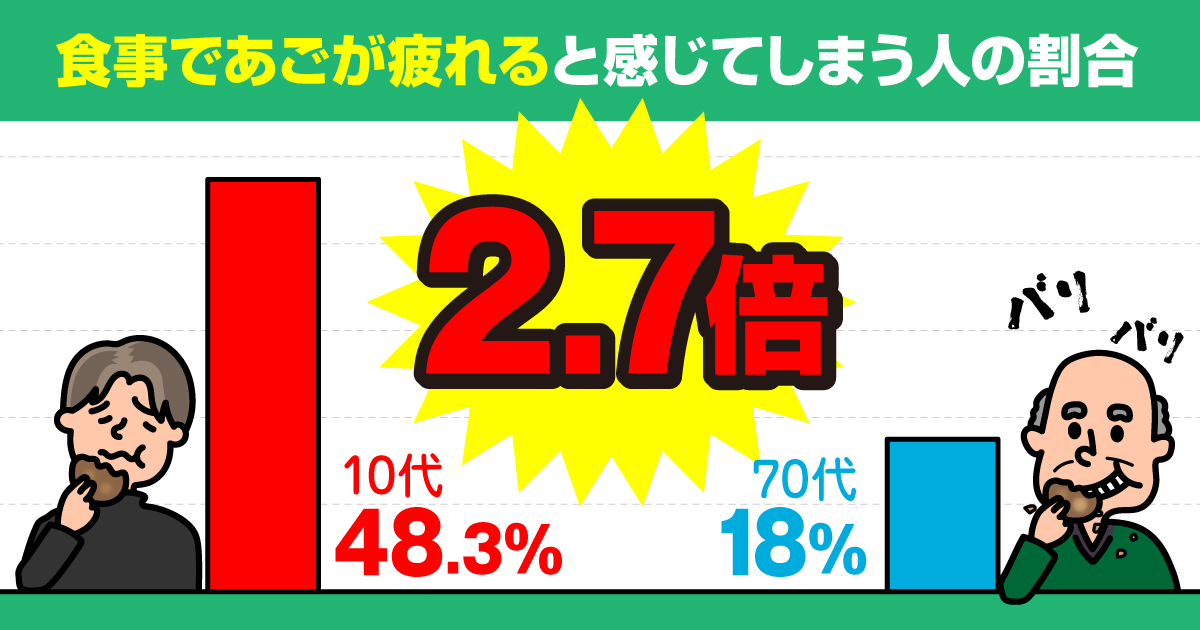

◆高齢者よりも深刻!10代の「食べる力」

近年、若い世代を中心に

「硬い食べもの離れ」が進んでいます。

これは、10代のお口の機能の発達に

深刻な影響が及んでいることを

暗に示しています。

日本歯科医師会の調査によると、

10代の2人に1人が

食事中にあごの疲れを感じており、

その割合は70代の2.7倍に及ぶことがわかりました。

同調査ではほかにも、若い人の間で

「滑舌が悪い」「食べこぼしが多い」

といった症状も多数報告されており、

10代の「食べる力」の低下が大きな問題となっています。

これらの症状は「口腔機能発達不全症」として、

近年歯科医療の現場でも重要視されています。

◆顔つきや発音にも影響?

「口腔機能発達不全症」とは

口腔機能発達不全症は、

2018年に新しく保険適用となった病名で、

18歳未満の子どもに見られる、

口腔機能の発達の遅れを示しています。

「食べる」「話す」「呼吸する」

といった日常の動作は、噛む筋肉や

あごの骨の発達にも深く関わっています。

これらの機能が

十分に発達しないまま放置すると、

筋肉やあごの正常な発育が妨げられ、

次のような問題を招いてしまうおそれがあります。

・歯並びやかみ合わせが悪くなる

・顔の形にゆがみが生じる

・発音が不明瞭(滑舌が悪い)

・鼻腔や気道が狭くなり、呼吸がしづらくなる

・噛む力の低下により、成長期に必要な栄養が不足する

◆早期の対応が重要!今すぐチェック!

口腔機能発達不全症は

早い段階での気づきと適切なケアにより、

多くの場合で改善が期待できる病気です。

一方で、「食べこぼし」や

「ゆっくり食べる習慣」など、

その兆候は子育ての日常でよく見られるものも多く、

そのまま見過ごされてしまうことも

少なくありません。

口腔機能発達不全症は、

「食べる」「話す」「その他(体格など)」の

各項目のチェックリストにより診断されます。

以下に基準の一部を記載しますので、

これらをはじめ、お口の機能に不安がある場合は、

お早めに当院までご相談ください。

□咀しゃく時間が長すぎる(または短すぎる)

□食事の量や回数が多すぎる

(または少なすぎる、ムラがある)

□「カ・サ・タ・ナ・ラ」行がうまく発音できない

□いつも口を開けて息をしている

□睡眠時のいびきがある

坂口歯科・矯正歯科

〒802-0038

福岡県北九州市小倉北区神幸町10番3号

TEL:0120-53-2660

URL:https://sakaguchishika-kyouseishika.jp/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/u6Tewoc2sf6YUTGi9

放置NG!頬の内側を噛む原因と対処法

あけましておめでとうございます。

院長の坂口です。

毎年1月7日は七草がゆを食べて邪気を払い、

1年の無病息災を願う「七草の日」です。

七草がゆをはじめ、

日々の食事を楽しみつつ

十分な栄養を取り込むためにも、

お口の状態は常に良好に保ちたいですね。

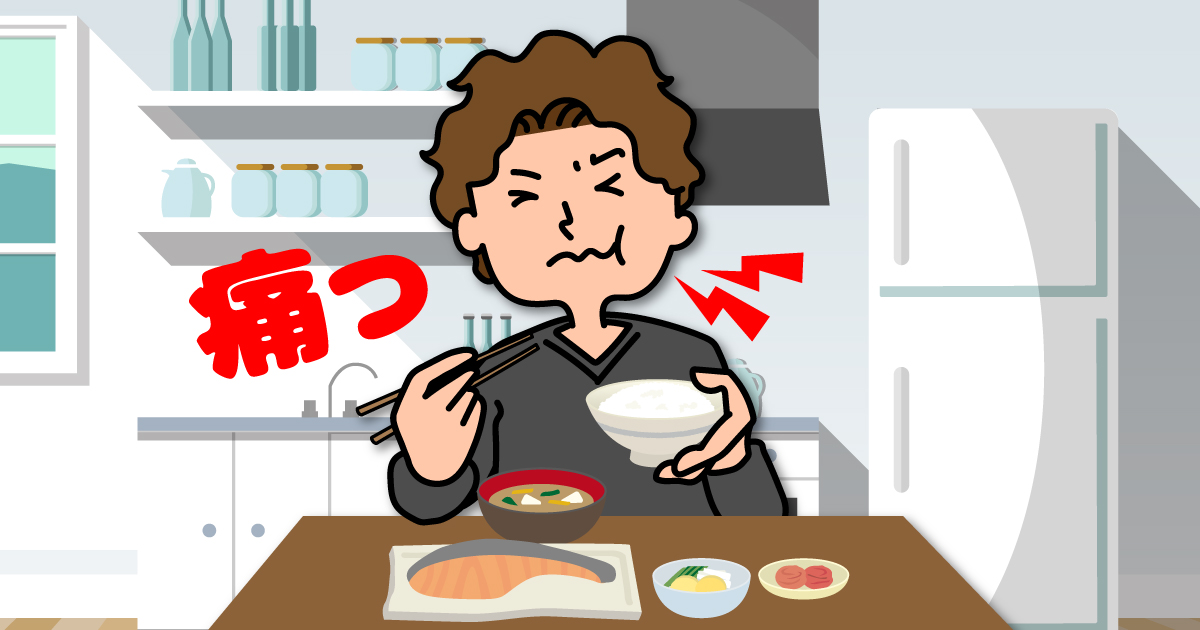

しかし、ふとしたときに頬の内側を噛んでしまうと、

食事の楽しみにも影響を及ぼします。

中でも、頬を噛む頻度が高い方は

さらなるトラブルに繋がるおそれがあるため

要注意です。

そこで、今回は頬を噛んでしまう原因と

対処法をご紹介します。

◆原因1:歯ぎしり・食いしばり

頬を噛む原因として、

歯ぎしりや食いしばりが

挙げられます。

歯は本来、噛んだときに

頬を巻き込まない形状をしています。

しかし、夜間の歯ぎしりや

日中の食いしばりによって

徐々に歯は削られていきます。

これにより歯の形や

かみ合わせが変化することで、

頬を噛みやすくなってしまうのです。

このようなケースには、

専用のマウスピース(ナイトガード)の

使用が有効です。

主に就寝時にナイトガードを着用して

歯を保護することで、

頬を巻き込んで噛むリスクを

減らすことができます。

◆原因2:親知らず

親知らずも頬を噛みやすくなる

原因のひとつです。

お口の中では奥歯に行くほど、

歯と頬の粘膜の距離が近づきます。

その中でも、親知らずは

お口の最も奥に生えるため、

頬の粘膜と接触しやすくなります。

とくに、親知らずは

真っすぐに生えないことも多く、

横向きや斜め向きに生えてくると

接触するリスクが高まります。

このように、親知らずが原因で

頬を噛みやすくなった場合は、

主に抜歯などの方法で改善を目指します。

◆原因3:かぶせもの・入れ歯のトラブル

歯科での治療直後に頬を噛みやすくなった場合、

新たに入れたかぶせものが

お口に合っていないことが考えられます。

また、入れ歯をお使いの方は、

長年の使用により、

入れ歯の歯がすり減ることで、

頬の内側を噛みやすくなります。

これらが原因と思われる場合は、

歯科でかぶせものの調整や、

入れ歯の修理、作り直しなどを行い、

改善に向けた対処をしていきます。

◆症状に心当たりがあれば早めの相談を!

食事中など、

まれに頬の内側を噛む程度であれば、

さほど気にはならないかもしれません。

しかし、これが何度も繰り返されると、

食事の楽しみを損なうだけでなく、

口内炎などのトラブルを

引き起こすおそれもあります。

お口の快適な状態を保つためにも、

たびたび頬を噛んでしまうことに心当たりがあれば、

まずはお気兼ねなく当院へご相談ください。

坂口歯科・矯正歯科

〒802-0038

福岡県北九州市小倉北区神幸町10番3号

TEL:0120-53-2660

URL:https://sakaguchishika-kyouseishika.jp/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/u6Tewoc2sf6YUTGi9

12月の小倉の街

こんにちは。坂口歯科・矯正歯科です早いものでもうすぐ大晦日!

2024年も終わりが近付いています。

皆さまにとってどのような1年だったでしょうか。

やり残したことをしっかりと整理して、新たな気持ちで2025年のスタートを切っていきましょう。

さて12月になると、北九州市小倉の街は、クリスマスのイルミネーション一色になります。

地域のイルミネーション情報サイト でも、おすすめスポットが多数紹介されていますね。

撮影を楽しめるポイントもあちこちにありますし……。

鴎外橋もこのように彩られます。

見慣れたビジネス街 も、この時期はまるで別世界のよう。

柴川周辺では今年、華やかな音楽に合わせて、色鮮やかな「レーザー」×「ムービングライト」のショー が連日開催されています。

各スポットのライトアップは17:00から始まっています。

近隣にお住まいの方はぜひ見に行ってみてくださいね。

坂口歯科・矯正歯科

〒802-0038

福岡県北九州市小倉北区神幸町10番3号

TEL:0120-53-2660

URL:https://sakaguchishika-kyouseishika.jp/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/u6Tewoc2sf6YUTGi9

口臭の原因は舌にあり!?正しい舌ケアでいざ改善!

こんにちは。院長の坂口です。

12月13日は「煤払い(すすはらい)の日」です。

古来より、この日に家中を清めて

新年を迎える準備をする習慣があり、

これが現在の「大掃除」の

ルーツになったといわれています。

今年のうちに身の回りをきれいにして、

気持ちも新たに新年を迎えたいですね。

さて、大掃除と同じくして、

お口の中も汚れを落として清潔にし、

日々快適に過ごしたいものです。

実は、お口の中では歯だけでなく、

舌の汚れもさまざまなトラブルの

原因となり得るため、注意が必要です。

◆舌の白い汚れの正体は?

鏡の前で舌を出したとき、

まるで薄雪が積もったように

表面が白くなっていることはありませんか?

この白い付着物は

「舌苔(ぜったい)」と呼ばれるもので、

食べかすやだ液の成分、口内ではがれ落ちた粘膜、

細菌などが原因で発生する舌の汚れです。

実は、この舌苔が

口臭の主な発生源となっているのです。

これは、舌苔に含まれる細菌が

悪臭のもととなる物質を作り出すためで、

舌苔が厚くなると

口臭も強くなってしまいます。

さらに、舌苔が厚くなると味覚を鈍らせ、

味を感じにくくさせるおそれもあるため、

気になる方はしっかり対処しましょう。

◆舌苔が増えやすくなる環境に要注意!

先に述べたように、舌苔は厚くなるほど、

口臭などの悪化リスクが高まります。

とくに、以下の環境下では

舌苔が厚くなりやすいため、注意が必要です。

・不衛生な状態

歯みがきが不十分な場合、

口内が不衛生になり、菌やはがれた粘膜が

舌に付着しやすくなります。

・乾燥した状態

口内でだ液の分泌量が減少し、

だ液が持つ自浄作用や

殺菌作用が十分に機能せず、

舌苔が厚くなる原因となります。

口呼吸やストレスなど、

無意識な習慣も乾燥の原因となるため、

日頃から意識的に対策することが望ましいです。

◆今日から実践! 正しい舌ケア法

舌苔を予防・除去するためには

「舌ケア」が効果的です。

以下のポイントをおさえて、

毎日の習慣にしましょう。

・専用の舌ブラシを使用する

表面を傷つけないように、

やわらかい素材の舌ブラシの使用がおすすめです。

・奥から前方へ、一方向に動かす

舌の奥から前方へ、

一方向に優しく舌ブラシを動かします。

少しずつ横に移動しながら、

3回程度で汚れをかき出しましょう。

・1日1回、起床時に行う

寝ている間に細菌が増殖するため、

朝一番のケアがおすすめです。

・やりすぎに注意

舌はとてもデリケートな部位です。

一度にすべての舌苔を取り除こうとはせず、

数日かけて少しずつケアしていきましょう。

◆舌ケアの疑問は歯科医院で解決!

舌のお手入れは

ご家庭でも簡単に行えますが、

誤ったケアは思わぬトラブルを

引き起こすおそれがあります。

力を入れすぎたり、

過度にケアを行ったりすると

舌を傷つけてしまい、

かえって口臭が強くなることもあるため

注意が必要です。

当院では、一人ひとりのお口の状態に合わせて、

正しい舌ケアの方法をアドバイスしています。

舌の状態にお悩みがある方は、

お気軽にご相談ください。

坂口歯科・矯正歯科

〒802-0038

福岡県北九州市小倉北区神幸町10番3号

TEL:0120-53-2660

URL:https://sakaguchishika-kyouseishika.jp/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/u6Tewoc2sf6YUTGi9